Adipositas (Fettleibigkeit): Mehr als ein Wohlstandsproblem

Als „adipös“ oder „fettleibig“ werden Personen bezeichnet, die einen Körperfettanteil besitzen, der über das normale Maß hinausgeht. Als Bezugswert wird hierbei in der Regel der Body-Mass-Index (BMI) verwendet, welcher das Körpergewicht in Relation zur Körpergröße setzt und so einen Orientierungswert für die Bewertung des Körpergewichtes darstellt. Normale BMI-Werte befintoden sich im Bereich von 18,5 bis 25 kg/m². Ab einem BMI-Wert von 30 kg/m² spricht man von Adipositas bzw. Fettleibigkeit. Aufgrund der erheblichen gesundheitlichen und auch psychischen Folgeerscheinungen wird Adipositas seit geraumer Zeit als chronische Erkrankung anerkannt.

Adipositas und Risikolebensversicherung?

Adipositas stellt ein hohes Gesundheitsrisiko dar. Wer daran erkrankt ist, hat es folglich auch schwerer, eine Risikolebensversicherung abzuschließen. Unmöglich ist es aber ist. In einem unserer Praxisberichte stellen wir Ihnen einen Fall vor, wo wir einem Mandanten trotz Adipositas-Erkrankung eine Risikolebensversicherung vermitteln konnten.

Das Wichtigste in Kürze

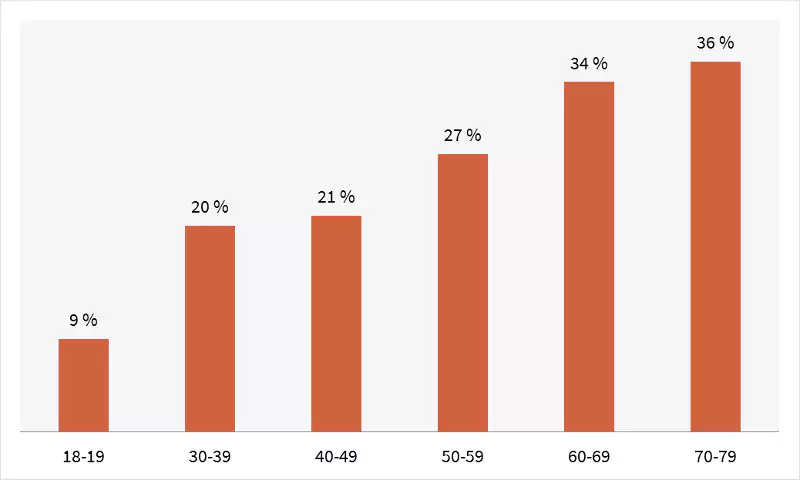

Übergewicht ist in jeder Altersgruppe ein häufiges Problem

Zwei Drittel der deutschen Männer (67 %) sind übergewichtig, davon sogar 23 % adipös. Auch die Frauen in Deutschland weisen ähnliche Werte auf: 53 % leiden an Übergewicht, während 24 % von ihnen als adipös gelten. Übergewicht und Adipositas sind Phänomene, die sich durch alle Bevölkerungsschichten und Altersklassen ziehen.

Mit zunehmendem Alter treten sie sogar umso öfter auf. Im Jahr 2016 gab es erstmals unter der gesamten Erdbevölkerung mehr übergewichtige als untergewichtige Menschen – ein Indiz für die kontinuierliche Steigerung des Durchschnittsgewichtes in Industrieländern.

Warum werden Menschen adipös?

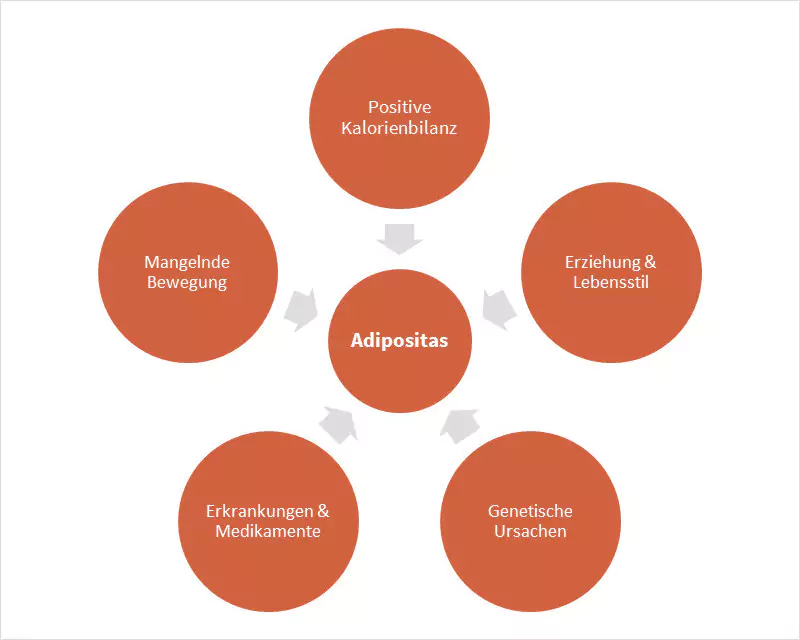

Die Ursachen für Adipositas sind ebenso vielfältig wie komplex. Oft spielen zahlreiche, sich gegenseitig beeinflussende Faktoren eine Rolle. Als primäre Gründe sind vor allem eine ungesunde und zu fetthaltige Ernährung anzuführen, welche in Kombination mit mangelnder Bewegung zu einer positiven Kalorienbilanz und damit auch zu einer Gewichtszunahme führen. Auschlaggebend kann hierbei möglicherweise die Erziehung sein, denn Essgewohnheiten aus der Kindheit werden oft bis ins hohe Erwachsenenalter übernommen. Ebenso stellen aber auch arbeits- oder freizeitbedingte unregelmäßige Alltagsabläufe einen Risikofaktor dar, denn gestresste Personen greifen öfter zu ungesundem Fast Food oder zu kalorienhaltigen Snacks für zwischendurch.

Die Ergebnisse zahlreicher Studien zeigen zudem, dass auch die genetische Veranlagung einen Einfluss auf die Essgewohnheiten und Fettanlagerung jeder Person hat. Wie groß dieser Einfluss genau ist und welche Gene für welche Effekte verantwortlich sind, muss jedoch noch genauer untersucht werden. Ist das übermäßige Übergewicht durch Medikamente oder eine Erkrankung bedingt, spricht man von sekundärer Adipositas. Beispiele für adipositasfördernde Krankheiten sind eine Schilddrüsenunterfunktion, das Prader-Willi-Syndrom oder auch psychische Störungen wie eine Essstörung oder Depression.

Physische und psychische Folgen von Adipositas

Starkes Übergewicht schränkt Betroffene nicht nur in ihrer Beweglichkeit und Lebensgestaltung ein, sondern birgt auch enorme medizinische Gefahren. Adipositas steht neben Bluthochdruck, Gelenkverschleiß (Arthrose) und übermäßigem Schwitzen in starkem Zusammenhang mit folgenden Erkrankungen:

Typ-2-Diabetes (Diabetes mellitus)

Bei dieser Stoffwechselerkrankungen weist das Blut der Betroffenen eine zu hohe Zuckerkonzentration auf, was die Organe dauerhaft schädigt und unbehandelt sogar zum Tod führen kann.

Arteriosklerose

Mit Arteriosklerose bezeichnet man eine Verkalkung der lebenswichtigen Schlagadern. Diese Arterien pumpen Blut aus dem Herzen zu den Organen, um diese mit Sauerstoff zu versorgen. Sind diese jedoch verkalkt bzw. verstopft, kann eine ausreichende Versorgung der Organe nicht mehr stattfinden, sodass es schlimmstenfalls zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall kommt.

Erhöhte Blutfettwerte (Dyslipidämie)

Erhöhte Blutfettwerte treten in Zusammenhang mit Übergewicht meist mit einer Zuckerkrankheit auf. Durch die übermäßige Spaltung von Körperfetten, die durch die erhöhte Blutzuckerkonzentration gefördert wird, lagern sich Bestandteile der Fette im Blut an und können die Arterien verstopfen. Die Folge kann ein Herzinfarkt oder Schlaganfall sein.

Fettleber

Eine Störung des Fettsäure- und Triglyceridstoffwechsels der Leberzelle kann zu einer sogenannten Fettleber führen, unbehandelt sogar auch zu einer Leberzirrhose. Bedingt wird dieser Prozess meist durch eine ungesunde Ernährung und einer dauerhaft positiven Energiebilanz. Die Fettleber gilt als Vorbote des metabolischen Syndroms.

Krebs

Adipöse Menschen erleiden häufiger eine Krebserkrankung als normalgewichtige Personen. Adipositas fördert vor allem das Brustkrebsrisiko, steht jedoch auch mit Darmkrebs, Speiseröhrenkrebs, Nierenzellkrebs, Gebärmutterkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs in Zusammenhang.

Psychische Erkrankungen

Neben dem Risiko, eine dieser Folgekrankheiten zu erleiden, birgt Adipositas in auch die Gefahr, psychisch zu erkranken. Adipöse Personen haben oft mit Stigmatisierung zu kämpfen, was sich auf die Lebensqualität auswirkt. Betroffene entwickeln nicht selten auch andere psychische Störungen wie beispielsweise eine Depression.

Behandlungsmöglichkeiten von Adipositas

Um Lebensstil und Essgewohnheiten zu ändern sowie Begleit- und Folgeprobleme in den Griff zu bekommen, ist in der Regel professionelle Hilfe notwendig. Hierfür werden Adipositas-Patienten speziell geschulte Therapeuten zur Seite gestellt, die zunächst helfen, ein allgemeines Problembewusstsein und Wissen über das Krankheitsmuster aufzubauen.

Sind die Ursachen und Bedingungsfaktoren der Fettleibigkeit geklärt, kann im Anschluss ein konkreter Plan zur Gewichtsreduktion erstellt werden. Neben einer Ernährungsumstellung können zusätzlich auch entsprechende Medikamente, so zum Beispiel Appetithemmer, eingesetzt werden. In besonders schwerwiegenden Fällen besteht auch die Möglichkeit der Magenverkleinerung. Diese führt zu einem früheren Sättigungsgefühl und somit einer Verringerung der Mahlzeiten. Eine detaillierte Absprache über das genaue Vorgehen mit medizinischem oder psychologischem Fachpersonal ist bei der Behandlung von Adipositas auf jedem Fall unerlässlich.